公眾號

公眾號

微博

微博

粵商通

粵商通

機器人

機器人

美麗廣州

美麗廣州看系列

美麗廣州

美麗廣州說系列

公眾號

公眾號

微博

微博

粵商通

粵商通

機器人

機器人

美麗廣州

美麗廣州 美麗廣州

美麗廣州 您所在的位置:

首頁 > 環(huán)保新聞

您所在的位置:

首頁 > 環(huán)保新聞

2025-07-29 10:39 來源:花城+

周末閑暇,何須遠行?不妨移步家門口的美麗河湖,在碧水微瀾與綠意盎然間,放松身心,感受水城共融的城市魅力,共赴一場家門口的“水畔之約”。

近年來,廣州市天河區(qū)統(tǒng)籌開展水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理,持續(xù)深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn),全力打造“水清、岸綠、景美、安全”的河湖環(huán)境,為全運會增添生態(tài)底色。截至目前,已有6處河湖成功入選廣州市“美麗河湖”優(yōu)秀案例,成為生態(tài)治理的生動示范。

都市水韻:千年水脈與現(xiàn)代都市的交響

作為廣州市“新青山新六脈”中重要一脈,車陂涌經(jīng)系統(tǒng)治理,持續(xù)優(yōu)化,已從昔日令人聞之色變的黑臭水體華麗轉(zhuǎn)身成為如今兩岸綠樹成蔭、花開如畫、白鷺蹁躚的生態(tài)水帶,其治理成效榮登生態(tài)環(huán)境部首批“十大光榮榜”,治理模式入選全國黑臭水體治理案例。

如今,漫步車陂涌碧道,宛如穿行于都市綠洲。兩岸蔥蘢的綠植與繽紛花卉相映成趣,清澈的河水中魚蝦悠然游弋。小鵬—科創(chuàng)公園段的陂頭攔水壩已成為市民鐘愛的親水空間。更令人驚喜的是,車陂涌畔重現(xiàn)點點熒光,為這條生態(tài)長廊增添了詩意。正如一位治水工作者所說:“螢火蟲是環(huán)境指示物種,它們的回歸直接反映了生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)”。

位于珠江新城CBD的獵德涌,在城市化進程中,由于污水處理設(shè)施存在短板,導(dǎo)致污水橫流、氣味難聞,被人們稱為“臭涌”。

近年來,天河區(qū)以“源頭治理、自然修復(fù)、灰藍協(xié)同治理”為核心理念,構(gòu)建起立體化治理體系。經(jīng)過幾年攻堅,獵德涌成功消除黑臭。如今,獵德涌碧波蕩漾、白鷺翩飛,倒映著兩岸的古今交響。在花城大道至臨江大道段,鑊耳屋的嶺南風(fēng)韻與廣州塔的摩登剪影隔水相望,龍舟雕塑的曲線與IFC的玻璃幕墻交疊輝映,上演著一場跨越時空的視覺對話。

從昔日“玉帶纏腰”的古河道,到如今珠江新城的“生態(tài)項鏈”,這條千年水脈的復(fù)興,不僅承載著調(diào)節(jié)生態(tài)的重要功能,還見證了這座城市的發(fā)展變遷,更在全運會期間化身文化展廊,向世界傳遞廣州“老城市新活力”的天河生動實踐。

生態(tài)綠心:自然秘境與人文瑰寶的交融

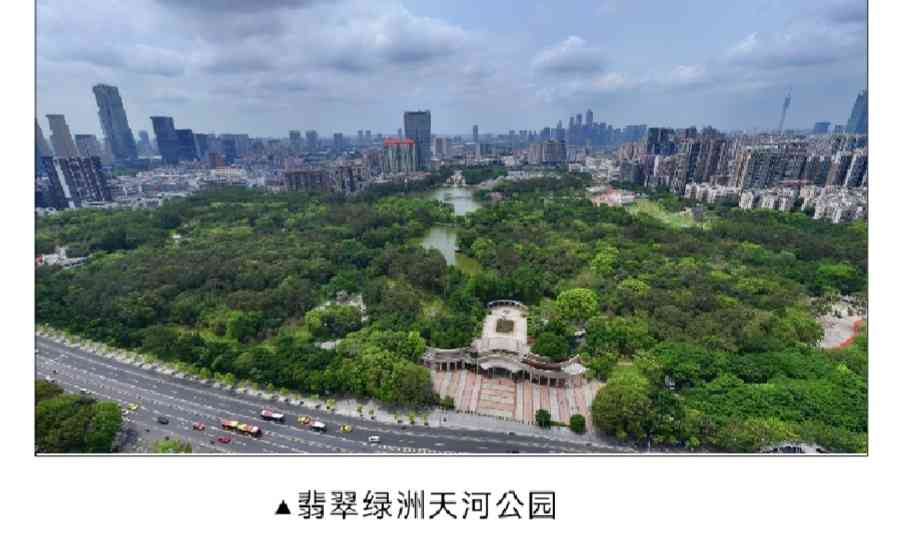

鑲嵌于廣州天河CBD核心區(qū)的70.7公頃翡翠綠洲——天河公園,以一泓十頃碧湖為鏡,倒映著城市與自然交織的百年傳奇。隨著公園圍墻的消失,這里真正成為城市的呼吸器官。

漫步園中,20株百年古樹撐起時光穹頂,萬平“水中森林”隨四季變幻色彩。3公里環(huán)湖智能跑道如絲綢飄帶,串聯(lián)起多重城市生活圖景:竹影婆娑間的羽毛球?qū)Q,錦鯉躍動的親子嬉戲區(qū),無障礙設(shè)施里輪椅滑過的溫情軌跡。周末相親角蒸騰著廣式煙火氣,天河藝苑的水墨丹青暈染文化底色,琉璃瓦亭臺倒映粼粼波光,將嶺南園林美學(xué)凝固成永恒。

這座鐫刻著年輪的生態(tài)博物館,正以一曲當代《雨打芭蕉》,為都市奏響永不謝幕的綠色樂章——在鋼鐵與綠葉的對話中,詮釋著“城市,讓生活更美好”的深層詩意。

華南國家植物園生態(tài)湖,是華南國家植物園水系景觀布局的重要組成部分,被譽為花城的“綠色寶石”。近年來,通過實施“污澇同治”工程,構(gòu)建“水下森林”生態(tài)修復(fù)技術(shù)等舉措,推動華南國家植物園生態(tài)湖水質(zhì)持續(xù)改善,使水質(zhì)常年保持在IV類標準。

翡翠般的湖面下,苦草與輪葉黑藻構(gòu)筑起的“水下森林”形成天然凈水系統(tǒng)。秋日落羽杉與睡蓮構(gòu)成莫奈式印象派景觀,蘆葦蕩中棕扇尾鶯、蒼背山雀等鳥類奏響生態(tài)樂章。作為全運會重點保障的“美麗河湖”示范點及“生物多樣性監(jiān)測基地”,這里不僅是觀鳥者的天堂,40塊智能解說牌更娓娓道來珍稀瀕危植物的生命故事,讓生態(tài)知識觸手可及。這片4237畝的活體植物博物館,實現(xiàn)20379個植物分類群遷地保護,其中珍稀瀕危植物就達643種,從宋代“藥洲”遺址到如今的國家級植物園,延續(xù)著人與自然和諧共生的“生態(tài)密碼”。

山水和鳴:自然饋贈與生態(tài)智慧的協(xié)奏

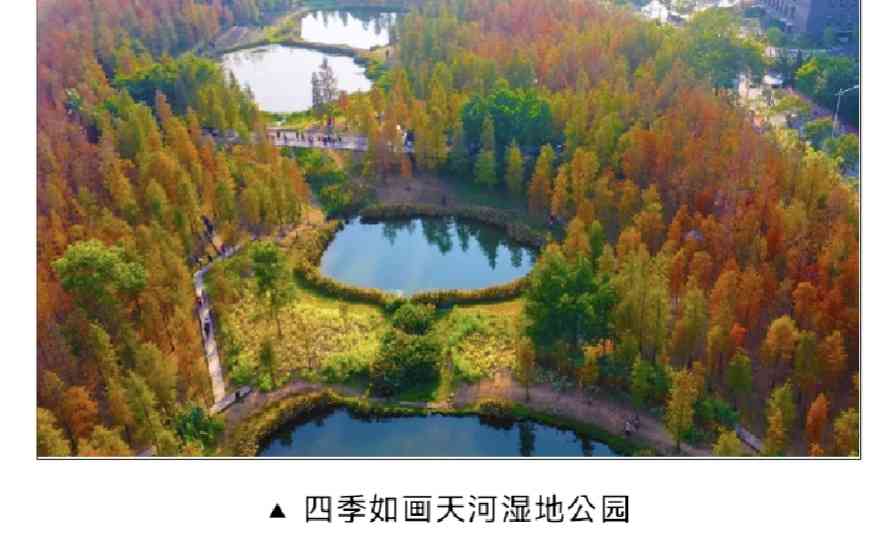

天河濕地公園,作為廣州首個海綿城市濕地公園,暗藏著治水“黑科技”,其地下蓄水網(wǎng)絡(luò)可吸納2000立方米的暴雨徑流,階梯式生態(tài)濾池將污水轉(zhuǎn)化為活水,默默守護著城市水安全。

46.8公頃的濕地生態(tài)系統(tǒng)中,135種鳥類繁衍生息,白鷺在淺灘跳起芭蕾,翠鳥如藍色閃電劃過水面,夜鷺在落羽杉林間編織著黃昏的詩行。特別設(shè)計的觀鳥屋和聲紋識別系統(tǒng),讓市民得以零距離觀察這些“濕地精靈”。蘆葦、香蒲等38種水生植物構(gòu)建起立體的生態(tài)矩陣,隨著季節(jié)更迭變幻著不同的妝容:春日蘆葦抽新綠,夏日荷花映日紅,秋日荻花飛白雪,冬日落羽杉披上濃郁的美拉德色系外衣。全運會期間,這里將化身“生態(tài)會客廳”,向世界展示中國濕地保護成果。

藏在40公里森林步道深處的龍洞水庫,如同隱匿山林間的“世外桃源”。曾幾何時,龍洞水庫也面臨水質(zhì)困擾。天河區(qū)通過強化水源保護、根治周邊污染等系列舉措,終使這一池碧水重現(xiàn)光彩。水庫周邊建成的12公里生態(tài)攔截帶,將面源污染阻隔在外,讓每一滴入庫山泉都保持原始純凈。

站在水庫大壩上極目遠眺,湖水碧波蕩漾,與藍天白云相映成趣;山上樹木郁郁蔥蔥,四季各有美景;馬尾松林涵養(yǎng)的山泉汩汩匯入,滋養(yǎng)著這一方凈水。龍洞水庫不僅是垂釣、徒步等休閑度假的好去處,更以98.7公頃的清澈水域滋養(yǎng)著這座國際大都會的生態(tài)命脈。

全運東風(fēng)已至,天河碧水正清。天河每一條河涌都在訴說生態(tài)治理的智慧,每一處碧水都映照著城市與自然的和諧共生。在親水棧道追逐白鷺,在落羽杉林間晨跑,在碧波倒影里與摩天樓合影,運動激情與生態(tài)之美在此刻交融共生。讓我們以運動之名,赴這場天河美麗河湖之約,讓運動的活力與生態(tài)的詩意,共同編織廣州的城市記憶。

編輯:姜波涌

記者:黎穎

通訊員:穗環(huán)宣

來源:廣州新聞資訊廣播