公眾號

公眾號

微博

微博

粵商通

粵商通

機(jī)器人

機(jī)器人

美麗廣州

美麗廣州看系列

美麗廣州

美麗廣州說系列

公眾號

公眾號

微博

微博

粵商通

粵商通

機(jī)器人

機(jī)器人

美麗廣州

美麗廣州 美麗廣州

美麗廣州2025-09-08 16:08 廣州市生態(tài)環(huán)境局

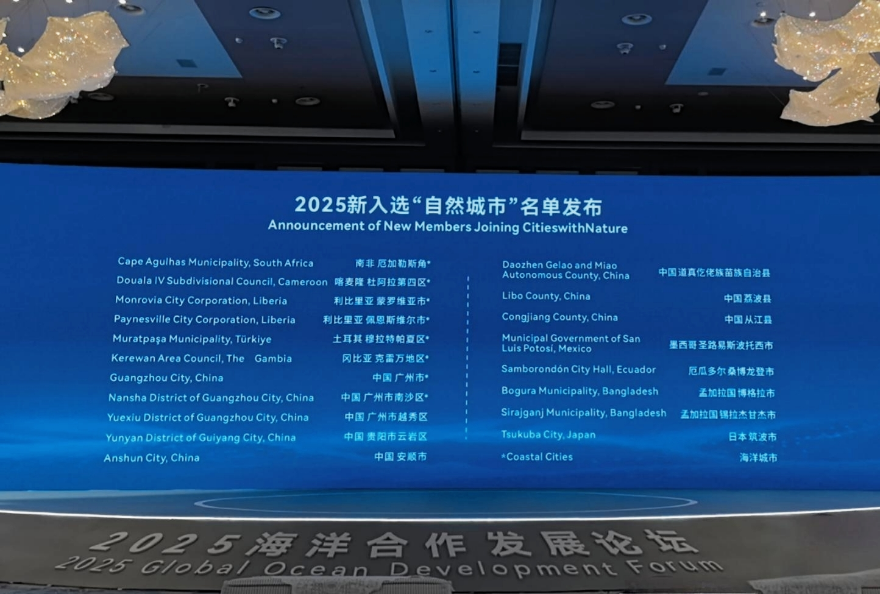

2025年9月8日,在2025海洋合作發(fā)展論壇上發(fā)布了“自然城市行動平臺”(以下簡稱“自然城市”)新入選城市名單。經(jīng)聯(lián)合國《生物多樣性公約》相關(guān)機(jī)構(gòu)遴選,廣州市、廣州市越秀區(qū)及南沙區(qū)成功入選。這一國際榮譽(yù)彰顯了廣州市在城市鄰里生物多樣性保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)中的顯著地位,為綠色可持續(xù)發(fā)展再添一張閃亮的“國際名片”。

近年來,廣州堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo),牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。在快速城市化進(jìn)程中,統(tǒng)籌推進(jìn)城市生物多樣性保護(hù)、碳達(dá)峰碳中和與美麗廣州建設(shè),實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)協(xié)同并進(jìn)。目前,全市已記錄維管束植物3516種、陸生脊椎動物457種,是全球生物多樣性熱點(diǎn)區(qū)域的重要節(jié)點(diǎn)城市。

廣州市獲此殊榮,離不開一直以來對生態(tài)治理的高度重視以及在此領(lǐng)域的多項(xiàng)創(chuàng)新舉措。

在生物多樣性保護(hù)方面注重制度創(chuàng)新與頂層設(shè)計(jì),發(fā)布全國首個生物多樣性保護(hù)責(zé)任清單—《廣州市生物多樣性保護(hù)部門工作清單(2022年版)》,理順部門職責(zé),形成保護(hù)合力;印發(fā)全國首個自然保護(hù)地“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作指引,提升保護(hù)地監(jiān)管效能;率先實(shí)施濕地保護(hù)立法,出臺《廣州市濕地保護(hù)規(guī)定》,對海珠濕地實(shí)行永久保護(hù);頒布實(shí)施國內(nèi)首部野生動物放生管理規(guī)定,科學(xué)規(guī)范放生活動,防范生物安全風(fēng)險(xiǎn)。

在生態(tài)空間優(yōu)化方面,廣州堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),接續(xù)歷史本底構(gòu)建“新青山、新六脈”山水格局。全市劃定生態(tài)保護(hù)紅線1429.15平方公里,嚴(yán)格保護(hù)重要自然生態(tài)空間;整合白云山、火爐山等17座山體,重塑東濠涌、南崗河等6條水系,構(gòu)建“通山達(dá)海貫江融城”的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系;建設(shè)9大生態(tài)片區(qū)、6大生態(tài)核、5000公里生態(tài)廊道,系統(tǒng)串聯(lián)破碎化生境。

此外,廣州積極構(gòu)建政府、企業(yè)、社會組織和公眾多元共治的生物多樣性保護(hù)體系。創(chuàng)新構(gòu)建“1+3+N”城園融合體系,建成白云山遷地保護(hù)示范區(qū)、海珠濕地等生態(tài)節(jié)點(diǎn),開展線上線下科普活動2500余次,受眾超500萬人次。通過“城園融合”,讓物種保育融入城市肌理,實(shí)現(xiàn)生態(tài)與城市共生共融。

未來,廣州將以此次入選“自然城市”為新的起點(diǎn),以打造美麗中國城市樣板為引領(lǐng),以建成城市鄰里生物多樣性保護(hù)典范為總體目標(biāo),持續(xù)實(shí)施生物多樣性保護(hù)戰(zhàn)略與行動計(jì)劃,高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)華南國家植物園體系建設(shè),深化城園融合創(chuàng)新實(shí)踐,強(qiáng)化生態(tài)空間監(jiān)管與生態(tài)修復(fù),加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)國際合作,努力打造具有全球影響力的生物多樣性友好城市,為全球生物多樣性保護(hù)提供更多的“廣州方案”。

(廣州市生態(tài)環(huán)境局土壤環(huán)境與自然生態(tài)保護(hù)處)